Искусство в кино — это не столько о красках и симфониях, сколько об отражении творчества на судьбе самого человека. Такие фильмы не восхваляют гениальность, а вскрывают её уязвимости: сомнения, компромиссы, одержимость, зависимость от денег и веру — ту самую внутреннюю необходимость сказать что-то своё, чего ещё не было сказано. Ниже — двадцать картин, в которых творец сталкивается с миром, с другими людьми и с самим собой.

«Андрей Рублёв», 1966 год

Россия XV века. Иконописец Андрей Рублёв (Анатолий Солоницын) странствует по стране, разорённой войнами, голодом и религиозными распрями. Он становится свидетелем жестокости и красоты, постепенно теряя веру в своё ремесло.

Что делать, если вокруг тебя мир, в котором не осталось места для смысла? У Рублёва не кризис таланта, а кризис веры: важно ли создание святых образов в эпоху насилия и хаоса? Покровительство церкви защищает и одновременно сковывает, из-за чего герою приходится лавировать между одобрением, запретами и желанием просто выжить. У Андрея Тарковского искусство — это не побег от реальности, а форма нравственной ответственности.

«Уильям Тёрнер» (Mr. Turner), 2014 год

Майк Ли рассказывает о последних годах жизни Уильяма Тёрнера (Тимоти Сполл) — художника, которого считали мастером передачи света в живописи. Он много путешествует, одержимо работает и спорит с членами Королевской академии, но отношения с близкими людьми показывают его как человека не только сложного, но и заботливого. Несмотря на непонимание публики, он упорно идёт своим путём, открывая дорогу абстракции.

Тёрнер сталкивается с трудностью быть новатором: чем смелее он выражает себя, тем сильнее провоцирует непонимание современников. В то же время публичное признание идёт рука об руку с личным одиночеством и необходимостью отстаивать право быть собой. Он отказывается идти на компромиссы, даже если это стоит репутации. С годами тело начинает сдавать, но пышущий вдохновением взгляд художника не даёт Тёрнеру покоя.

«Поллок» (Pollock), 2000 год

Эд Харрис воплощает образ художника Джексона Поллока — от его бурной молодости в Нью-Йорке до момента, когда обретает свой стиль и известность. Он живёт и работает в постоянной борьбе с алкоголизмом и перепадами настроения, а его союз с художницей Ли Краснер (Марша Гэй Харден) — единственный якорь в этом хаосе. Но даже она не способна остановить его стремление к падению.

История о том, как миф о «мучениках искусства» заслоняет реальные страдания. Поллок раскрылся в творчестве, но стал заложником образа, который от него ждала публика. Слава требует, чтобы он отыгрывал роль самого себя — снова и снова. Чем выше он взлетает, тем меньше у него свободы — и тем сильнее страх не оправдать ожиданий.

«Большие глаза» (Big Eyes), 2014 год

Картины Маргарет Кин (Эми Адамс) с большеглазыми детьми становятся сенсацией. Но вместо неё известность и признание получает муж — Уолтер Кин (Кристоф Вальц), который выдаёт работы за свои. Пока он купается в успехе, она в одиночестве трудится. Со временем ложь обретает такой масштаб, что Маргарет сбегает и решается на публичное разоблачение — в зале суда.

Можно ли быть творцом, если у тебя отняли право называться им? У Маргарет отбирают не только деньги и славу, но и право голоса, в то время как доминирование в личных отношениях плавно перетекает в профессиональную эксплуатацию. Её борьба идёт не только за право подписывать полотна своим именем, но и за право быть собой. И в этом жестком конфликте Тим Бёртон показывает: искусство требует не только таланта, но и смелости заявить о себе.

«Муки и радости» (The Agony and the Ecstasy), 1965 год

Папа римский Юлий II (Рекс Харрисон) поручает Микеланджело (Чарлтон Хестон) расписать потолок Сикстинской капеллы. Задача крайне масштабная, из-за чего художник страдает от изнуряющего труда и болезни, да ещё и попадает в ситуации, где вынужден спорить с понтификом. Но с каждым этапом художник приближается к замыслу, который навсегда изменит церковное искусство.

Здесь сталкиваются два мира — власть и вдохновение. Микеланджело лишь исполнитель заказа, но не готов жертвовать своим замыслом в угоду чужих желаний. Ему приходится бороться не только с физической болью, но и с рамками, в которые его загоняют. Фильм показывает, что настоящая свобода художника — не в отсутствии ограничений, а в способности справиться с ними. Именно в таких условиях рождается напряжение, а уже из него вырастает великое.

«Девушка с жемчужной серёжкой» (Girl with a Pearl Earring), 2003 год

В голландском Делфте молодая служанка по имени Грит (Скарлетт Йоханссон) начинает работать в доме художника Вермеера (Колин Фёрт). Постепенно она вовлекается в процесс создания картин: учится видеть свет, понимать краски, хранить необходимую для создания картин тишину. Грит становится не просто помощницей, а той, кто вдохновляет, вызывая ревность жены Вермеера и подозрения окружающих.

Фильм поднимает вопрос о том, что художник берёт у модели и чем она расплачивается за чужое вдохновение. Социальное неравенство определяет, кто творит, а кто — служит материалом. Грит, выступая в роли модели, остаётся в тени, как и цена, которую она платит за то, что стала частью искусства. Стремление Вермеера к безупречности сталкивается с шумной реальностью — семьёй, бытом, нуждой. В итоге портрет становится чем-то вроде акта власти: красота здесь рождена из тайны, риска и неравенства.

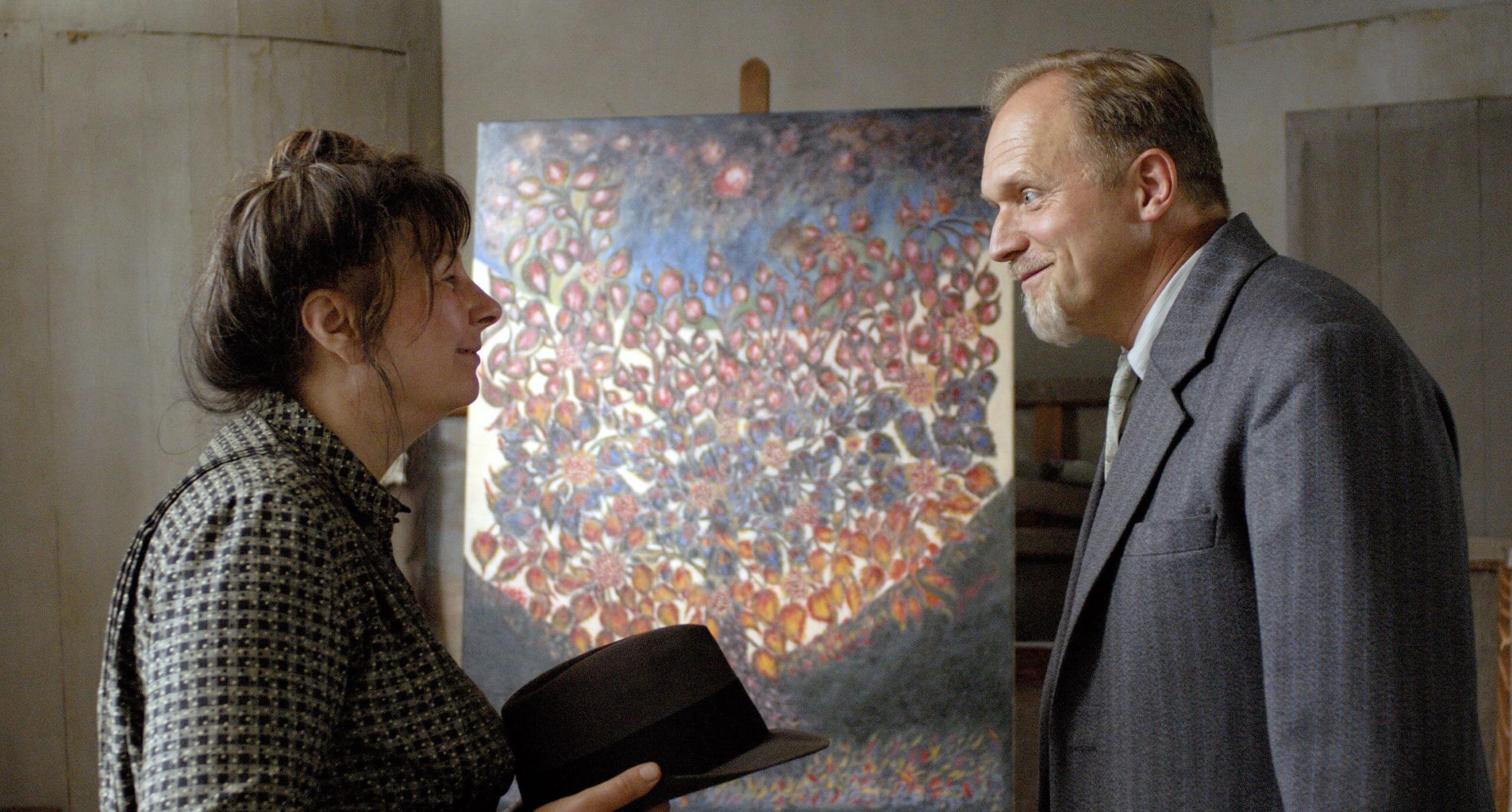

«Серафина из Санлиса» (Séraphine), 2008 год

В начале XX века в городке Санлис уборщица по имени Серафина Луи (Иоланда Моро) по ночам пишет картины, создавая краски из земли, трав и воска. Немецкий коллекционер Вильгельм Уде (Ульрих Тукур) замечает работы и начинает продвигать её творчество. Но война и нищета разрывают эту связь, и признание приходит тогда, когда Серафина уже не может его осознать.

Фильм показывает, как социальное положение и «незаметность» могут задушить талант ещё до того, как его оценят. Серафина полностью зависит от одного человека — и этот хрупкий союз рушится под напором истории. Её искусство пронизано религиозным влиянием, которое к тому же отдаляет героиню от общества. Без поддержки она оказывается в ловушке, где творчество становится и спасением, и болезненной изоляцией. Здесь психическая нестабильность не романтизируется — она воспринимается как беда, с которой невозможно справиться в одиночку.

«Моя левая нога» (My Left Foot: The Story of Christy Brown), 1989 год

Родившийся с тяжёлой формой церебрального паралича Кристи Браун (Дэниэл Дэй-Льюис) обнаруживает, что может управлять единственной подвижной частью тела — левой ногой — и с её помощью начинает писать и рисовать. Благодаря поддержке матери (Бренда Фрикер) и собственному упорству он получает образование, добиваясь признания как писатель и художник. Вместе с успехом в его жизнь приходят и новые испытания: сложные отношения, физическая боль и давление ожиданий.

Главная сложность для Брауна — не поиск вдохновения, а борьба за доступ к простым вещам: инструментам, вниманию, уважению. Ему приходится доказывать, что он не символ воли к жизни, а полноценный профессионал. Фильм разрушает мифы об «особых людях», которым достаточно только «захотеть»: каждый абзац, каждый мазок требует от Кристи нечеловеческих усилий. Да, его заметили — но вместе с признанием пришли жалость и попытки использовать его образ.

«Камилла Клодель» (Camille Claudel), 1988 год

В Париже времён Прекрасной эпохи юная Камилла Клодель (Изабель Аджани) становится ученицей и возлюбленной великого скульптора Огюста Родена (Жерар Депардье). Их творческий союз даёт ей шанс заявить о себе, но одновременно оборачивается зависимостью, неприятными слухами и скрытым давлением художественной среды. Роден добивается признания, а Камилла всё больше погружается в одиночество, страх и отчаяние.

В этой истории наставничество быстро превращается в подчинение — заслуги Камиллы начинают приписывать Родену. Критики видят в ней лишь тень великого мужчины, а не самостоятельную фигуру. Любая попытка заявить о себе вызывает раздражение: её называют неуправляемой и истеричной. Деньги заканчиваются, общество отворачивается, и каждый шаг без поддержки становится роковым. Внутренняя одержимость, которая могла бы питать искусство, становится для Камиллы разрушительной.

«Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent), 2017 год

Год спустя после смерти Винсента Ван Гога сын почтальона Арман Рулен должен доставить его последнее письмо брату Тео. Пытаясь исполнить поручение, он приезжает в город, где жил художник, и расспрашивает всех тех, кто с ним общался. Из разрозненных, противоречивых воспоминаний складывается портрет человека, которого одни считали гением, а другие — опасным безумцем. История складывается из обрывков, а фильм оживает в буквальном смысле — каждый кадр здесь создан вручную маслом.

Фильм поднимает вопрос: кем был Ван Гог на самом деле — пророком, безумцем, гением, или просто одиноким человеком? Пока он жил, его игнорировали. После смерти — всё резко изменилось. Его картины стали способом говорить с миром, но не спасли от боли, и в этом вся трагедия: искусство может вытащить душу наружу, но не всегда способно её удержать.

«Одержимость» (Whiplash), 2014 год

В престижной музыкальной школе Нью-Йорка молодой барабанщик Эндрю Нейман (Майлз Теллер) попадает в оркестр под руководством Теренса Флетчера (Дж.К. Симмонс) — харизматичного и жестокого наставника, известного своими унизительными методами. Эндрю отказывается от сна, отношений и собственного здоровья, стремясь достичь недосягаемой точности и темпа. Напряжение нарастает, и в финале между ними разгорается негласная сцена-противостояние — дуэль без слов. Их отношения оборачиваются вспышкой фанатичной преданности делу, где не остаётся места ничему, кроме музыки.

Фильм задаёт болезненный вопрос: оправдывает ли результат те жертвы, которые требует путь к совершенству? Для Эндрю самооценка зависит от результата — проигрыш равен краху, ошибка воспринимается как личная трагедия. Наставничество здесь — сделка с дьяволом: похвала требует унижения, а обучение превращается в полигон для выживания. Музыка перестаёт быть радостью и становится полем боя, где важна не душа, но важна идеальная техника. Парадокс в том, что подобная одержимость может разрушить именно ту чуткость, которая даёт музыке смысл.

«Амадей» (Amadeus), 1984 год

Находясь в психиатрической клинике, Антонио Сальери (Ф. Мюррэй Абрахам) вспоминает свою жизнь и противостояние с Вольфгангом Амадеем Моцартом (Том Халс) в Вене 1780-х годов. Талант Моцарта поражает и раздражает его, особенно на фоне придворных интриг и переменчивых вкусов покровителей. Зависть Сальери перерастает в стремление погубить молодого композитора. Заказ «Реквиема» становится частью его плана, а смерть Моцарта — трагическим итогом не только гениальности, но и человеческой зависти.

Талант без признания не даёт ощущения ценности, а признание без таланта — не приносит покоя. Сальери — образ дисциплинированного мастера, который не может смириться с тем, что его усилия не приводят к тому же озарению, что у Моцарта. И тогда он решает уничтожить не столько соперника, сколько собственную зависть. Моцарт же, несмотря на величие, не справляется с жизнью: он не умеет угождать, не умеет молчать, не умеет вовремя остановиться. Искусство здесь — поле, на котором выигрывают не обязательно лучшие, а те, кто умеет играть по правилам.

«Кутерьма» (Topsy-Turvy), 1999 год

После провала оперы «Принцесса Ида» драматург Уильям Гилберт (Джим Бродбент) и композитор Артур Салливан (Аллан Кордунер) попадают в творческий тупик. Заказчик требует новую оперу, актёры выматывают претензиями, вдохновения нет, а партнёрство героев трещит по швам. Визит на японскую выставку становится поворотной точкой: появляется идея будущего шедевра — «Микадо». Репетиции, интриги и актёрские амбиции переплетаются в процессе создания будущего шедевра.

Фильм показывает, из чего складывается искусство сцены: дисциплина, конфликты, упрямство, усталость. Гилберт и Салливан сталкиваются с выбором — повторить проверенное или рискнуть ради нового. Их союз не основан на дружбе, но держится на взаимном уважении и таланте. Вдохновение здесь не падает с неба — оно рождается в результате борьбы, рутинной работы и взаимных уступок; успех же — не кульминация, а короткая пауза перед следующим творческим рывком.

«Красные башмачки» (The Red Shoes), 1948 год

Балерину Вики Пейдж (Мойра Ширер) приглашает в свою труппу влиятельный импресарио Борис Лермонтов (Антон Уолбрук). Вики получает ведущую партию в балете «Красные башмачки», но влюбляется в молодого композитора — а для Лермонтова это неприемлемо. Сюжет балета, в котором девушка вынуждена танцевать вплоть до гибели, постепенно сплетается с жизнью самой героини, и ей приходится выбирать между любовью и сценой.

Может ли человек полностью отдать себя творчеству, не потеряв себя? Лермонтов требует от Вики абсолютного подчинения, превращая сцену в культ, а эмоции — в запрет. Танец для неё становится не выражением, а приговором. Здесь искусство показано как сила, способная вдохновлять и разрушать одновременно: и если границы не выстроены, оно поглощает личность целиком.

«Весь этот джаз» (All That Jazz), 1979 год

Режиссёр и хореограф Джо Гидеон (Рой Шайдер) разрывается между монтажом фильма и репетициями мюзикла. Он живёт на износ: пьёт таблетки, много курит, мало спит и проводит дни в компании женщин, которые надолго не задерживаются в его жизни. Его бывшая жена, возлюбленная и дочь давно видят в нём не бога сцены, а человека на пути к краху. В финале грань между реальностью и галлюцинацией стирается — и на сцену выходит Смерть.

Гидеон превращает собственную жизнь в сырьё, без остатка расходуя себя ради очередного спектакля. Индустрия, в которой он трудится, аплодирует саморазрушению, принимая его за трудолюбие и страсть. С помощью стремления к совершенству глушится страх, скорбь и физическая боль, а успех в конце концов требует всё больше и перестаёт приносить удовлетворение. Фильм служит ярким воплощением тех, кто ставит аплодисменты восторженной публики выше жизни.

«8 с половиной» (8½), 1963 год

Известный режиссёр Гвидо Ансельми (Марчелло Мастроянни) уединяется в санатории, погрязнув в творческом кризисе: он должен снять дорогостоящий фантастический фильм, но не может даже приступить к сценарию. Продюсеры, актёры и журналисты ждут от него решений, в то время как мысли уносят Гвидо к женщинам прошлого, снам и детским воспоминаниям. Тем временем строится стартовая площадка для ракеты — декорация фильма, смысл которой он теряет с каждым днём. Реальность путается с фантазиями, и внутреннее смятение постепенно вырывается наружу.

Фильм раскрывает парадокс успеха: чем выше поднимается художник, тем сложнее говорить искренне, не повторяя себя. Гвидо теряет уверенность — его зовут гением, но он сам не знает, что хочет сказать. Чужие ожидания давят, продюсеры требуют внятных ответов, а он сам не в состоянии признать, что заблудился. Федерико Феллини делает центром картины сам кризис — это гимн неуверенности как двигателю настоящего искусства.

«Американская ночь» (La nuit américaine), 1973 год

На съёмках мелодрамы режиссёр Ферран (Франсуа Трюффо) сталкивается с чередой проблем: неудачные дубли, капризы звёзд, финансовые ограничения. В напряжённой обстановке переплетаются личные кризисы и рабочие срывы, а съёмочный график неумолимо сдвигается, ставя под удар весь фильм. Несмотря ни на что, съёмки продолжаются, и в общей неразберихе чувствуется одно — все, кто собрался на площадке, действительно хотят довести процесс до конца.

Франсуа Трюффо показывает, что кино рождается не из вдохновения, а в постоянной борьбе с обстоятельствами. Режиссёр здесь — не только автор, но и посредник, антикризисный менеджер, психолог, человек, стоящий на грани выгорания. Его жизнь принадлежит съёмочной площадке, а за её пределами остаются лишь осколки быта и бессонные ночи. Но всё это обретает смысл, когда в хаосе возникает кадр, в который поверили десятки людей. Волшебство кино — не вспышка, а итог изнурительной работы.

«Бартон Финк» (Barton Fink), 1991 год

В начале 1940-х годов голливудская студия нанимает нью-йоркского драматурга Бартона Финка (Джон Туртурро) для написания сценария. Он заселяется в номер дешёвого отеля, где знакомится с болтливым соседом (Джон Гудман) и всё стремительнее погружается в необъяснимо тревожную атмосферу. Работа не продвигается, а реальность вокруг начинает искажаться, отдаляя Финка от задачи.

Братья Коэны с иронией разбирают образ писателя, оторванного от действительности и при этом мнящего себя гласом «простого народа». Голливуду не нужны высокие материи — только истории, которые можно быстро продать. Бартон отказывается подстраиваться, но и не предлагает ничего, что заинтересовало бы зрителя. Его кризис не просто страх чистого листа, а глубокий конфликт между внутренним голосом и внешними требованиями. В мире, где рынок создаёт «искусство», даже талант легко превращается в пустословие.

«Скафандр и бабочка» (Le scaphandre et le papillon), 2007 год

Главный редактор французского Elle Жан-Доминик Боби (Матьё Амальрик) переживает инсульт и остаётся полностью парализован — он в сознании, но может двигать только левым глазом. С помощью моргания и азбуки Морзе он пишет мемуары, погружаясь в воспоминания, фантазии и горькое осознание утраченного. То, что начиналось как невыполнимая задача, становится мощным актом самовыражения. Его книга — не жалоба, а победа воли.

Творчество здесь — это борьба за автономию, когда тело отказывает, но разум не сдаётся. Одно слово требует часов усилий, сосредоточенности и терпения. Медсёстры и технологии помогают, но накладывают свои ограничения: рутина постепенно начинает стирать личность. Боби не ищет жалости, он отказывается сдаваться, превращая уязвимость в силу. Его искусство — не средство исцеления, а форма освобождения.

«Внутри Льюина Дэвиса» (Inside Llewyn Davis), 2013 год

Нью-Йорк, 1961 год. Фолк-музыкант Льюин Дэвис (Оскар Айзек) кочует по диванам друзей, выступает в клубах, вспоминает умершего напарника и никак не может выбраться из замкнутого круга. Поездка в Чикаго на важное прослушивание заканчивается отказом. Вернувшись, он снова оказывается на тех же улицах и сценах — всё по кругу, только мир уже ушёл далеко вперёд.

Фильм показывает, талант — не гарантия успеха. Нужны ещё время, гибкость и готовность жить в чужом ритме. Льюин не желает адаптироваться и презирает компромиссы, но при этом ничего не предлагает взамен, что могло бы заинтересовать слушателя. Его гордость и обида заслоняют всё, включая музыку. Мир меняется, вспыхивают новые таланты, а он остаётся в прошлом. Иногда величие упускается не из-за отсутствия дара, а из-за того, что поезд уходит — и уже не возвращается.

Смотреть лучшие фильмы про художников можно онлайн и в хорошем качестве на Tvigle!