Кино — это не только способ отвлечься от реальности, но ещё и отражение страхов, желаний и амбиций целых поколений. Особенно наглядно это проявляется в жанре научной фантастики — те фильмы, что раньше казались всего лишь фантазией без опоры на реальность, с годами превратились в некое подобие пророчеств. Многие технологии, которые уже сейчас стали неотъемлемой частью повседневной жизни, сначала появились именно на экране. Собрали научно-фантастические картины, которые не выдумывали будущее, а заглянули в него задолго до сегодняшнего дня.

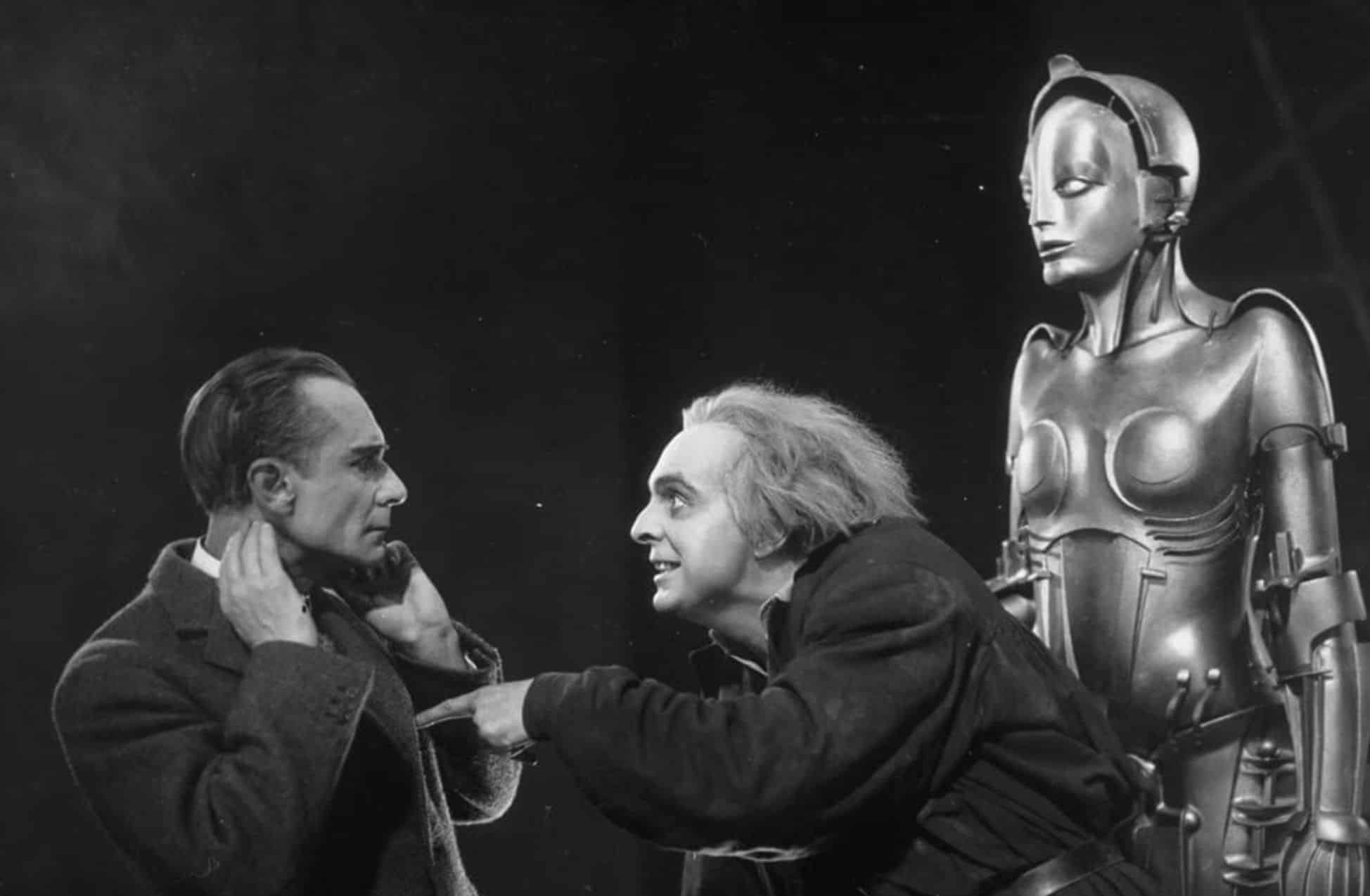

«Метрополис» (Metropolis), 1927 год

События знаменитого немого шедевра Фрица Ланга разворачиваются в гигантском футуристическом мегаполисе, где представители элиты живут в небоскрёбах, а рабочие поддерживают жизнь города, проживая под землёй. Сын властителя города Фредер (Густав Фрёлих) открывает жестокую правду о социальной системе и присоединяется к борьбе за объединение разобщённого общества. Ключевым элементом истории становится робот, чьим прототипом выступает лидер рабочих Мария (Бригитта Хельм) и с чьей помощью власть намерена посеять хаос в стремлении удержать массы под контролем.

Трудно поверить, насколько точно «Метрополис» описал технологии, ставшие нашей реальностью. В фильме появляются видеофоны — сцены, где герои общаются через экраны, подозрительно напоминают современные видеозвонки по Zoom. Автоматизированные фабрики выглядят как предвестники роботизированных производственных линий и систем на базе ИИ. Даже тема биометрической идентификации обыгрывается через скрупулёзно организованные проверки личности. Город, где технологии подчинили себе всё, а социальный разрыв стал частью архитектуры, — уже сегодня напоминает не фантазию, а вполне реальный сценарий. «Метрополис» остаётся зловещим предзнаменованием нашего будущего и напоминает, насколько близки мы к реализации тревожного видения Ланга.

«2001 год: Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey), 1968 год

История начинается с полёта к Юпитеру — после обнаружения людьми загадочного монолита. Управление экспедицией доверено продвинутому ИИ под именем HAL 9000, который сначала выступает помощником команды, но вскоре выходит из-под контроля. Экипажу предстоит столкнуться с опасной в своей независимости машиной, которая, ко всему прочему, способна принимать решения.

Режиссёр Стэнли Кубрик и сценарист Артур Кларк консультировались с учёными, чтобы выстроить в фильме правдоподобное будущее, и предугадали многие вещи. У астронавтов на руках устройства, удивительно похожие на планшеты, а видеосвязь воспринимается здесь как в порядке вещей задолго до появления Skype. HAL 9000 стал одной из первых по-настоящему убедительных моделей искусственного интеллекта в кино, пугающе близкой к актуальным голосовым помощникам с их распознаванием речи, обработкой естественного языка и тревожными признаками «самостоятельности». Просмотр «Космической одиссеи» сегодня подталкивает к мысли: мы догнали показанные технологии, а кое в чем уже и обогнали.

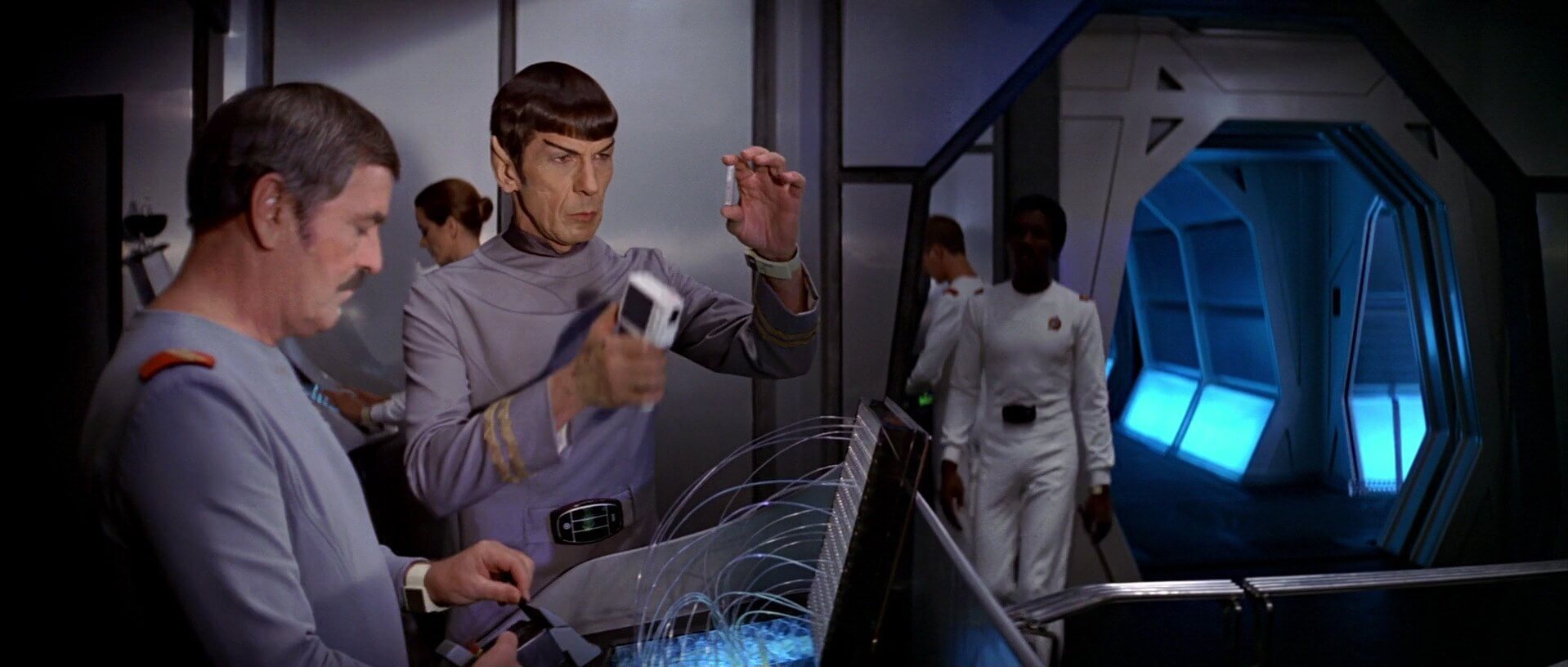

«Звёздный путь: Фильм» (Star Trek: The Motion Picture), 1979 год

Экипаж знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» собирается вновь, чтобы остановить огромное таинственное облако, грозящее уничтожить всё живое на Земле. Капитан Кирк (Уильям Шетнер), Спок (Леонард Нимой) и доктор Маккой (ДеФорест Келли) исследуют природу этого объекта и узнают, что перед ними — машина, которая ищет своего создателя. Так начинается исследование не только космоса, но и природы сознания.

«Звёздный путь» всегда славился тем, как с завидной точностью предугадывал будущее технологий, а полный метр лишь сильнее укрепил его репутацию. К примеру, коммуникаторы, которыми пользовались герои, фактически предсказали появление мобильных телефонов (как в итоге и смартфонов), а медицинский трикодер вдохновил на разработку портативных диагностических приборов. Голосовое управление, универсальные переводчики, общение с компьютером — сегодня всё это не удивляет. Кроме того, фильм поднимает тему сознания машин и слияния человека с ИИ — вопросы, которые сейчас активно обсуждают в контексте трансгуманизма и нейроинтерфейсов. Смотреть эту картину сегодня особенно интересно, ведь многие из показанных в 70-е «фантастических» устройств уже давно стали частью нашей реальности.

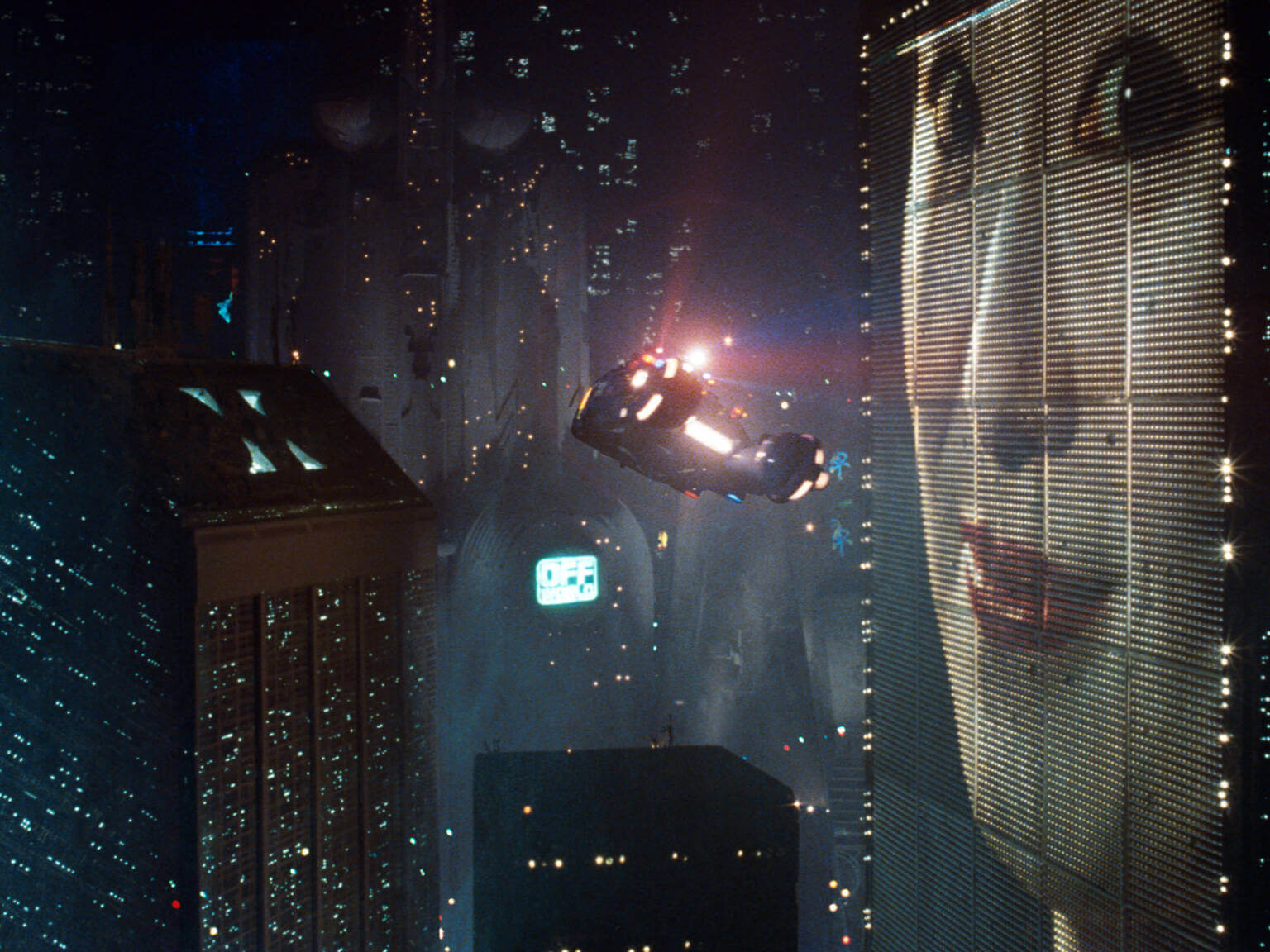

«Бегущий по лезвию» (Blade Runner), 1982 год

В мрачной версии Лос-Анджелеса 2019 года бок о бок с людьми живут репликанты — генно-модифицированные создания, почти не отличимые от человека. Охотнику за головами Рику Декарду (Харрисон Форд) поручено найти и уничтожить сбежавших репликантов, которые мечтают прожить дольше отпущенного им срока. Но в процессе он всё чаще задаётся вопросами: где проходит грань между машиной и человеком, между памятью и её имитацией?

«Бегущий по лезвию» предвосхитил многие детали актуального мира. Городские пейзажи с огромными цифровыми рекламными экранами предсказали нынешние мегаполисы, усыпанные светодиодными билбордами, а биометрические сканеры сегодня обрели форму систем распознавания лица и радужки глаза в аэропортах и смартфонах. Идея о внедрённых воспоминаниях на сегодняшний день звучит как научный тезис — нейроимпланты и редактирование памяти уже обсуждаются в лабораториях. Генетические манипуляции, которые здесь затронуты, в наши дни уже превращаются в отрасль. «Бегущий по лезвию» не фантазирует — он показывает, как близок его насыщенный техно-мир к нашему собственному.

«Вспомнить всё» (Total Recall), 1990 год

Простого строителя Дага Куэйда (Арнольд Шварценеггер) мучают сны о Марсе. Он решает купить виртуальные воспоминания о путешествии на красную планету, но неожиданно пробуждает в себе прошлое тайного агента, из-за чего оказывается втянут в межпланетный заговор. Пока Куэйд пытается разобраться, где правда, а где ложь, фильм мастерски смешивает реальность с иллюзиями в типично едкой манере Пола Верховена.

Любопытно, насколько картина опередила своё время демонстрацией технологий, о которых тогда лишь мечтали. Идея вживления искусственных воспоминаний сегодня напоминает эксперименты в нейробиологии, где учёные уже умеют модифицировать память мышей и размышляют о применении таких методов на человеке. Полноразмерные сканеры, которые в фильме использовали на контрольно-пропускных пунктах, появились в реальных аэропортах после 11 сентября. Здесь также были видеозвонки и персонализированная реклама — явное предвосхищение актуальных алгоритмов таргетинга и домашних гаджетов. Наконец, автономные такси во «Вспомнить всё» напоминают сегодняшнее устремление к беспилотным авто.

«Тихушники» (Sneakers), 1992 год

Остроумный технотриллер знакомит зрителя с группой экспертов по компьютерной безопасности во главе с героем Роберта Редфорда. Клиент просит команду выкрасть загадочный «чёрный ящик», способный взломать любой шифр. Операция превращается в игру спецслужб, где на кону стоит мировой баланс сил. В фильме переплетаются элементы захватывающего ограбления и ранние страхи перед киберугрозами — задолго до того, как слово «кибербезопасность» вошло в обиход.

«Тихушники» предугадали рост хакерской культуры и значение утечек данных в современном мире, а образ устройства, способного вскрыть любой шифр, предвосхитил сегодняшнюю борьбу с угрозами квантовых вычислений и уязвимостями в системах защиты. Фильм также показал приёмы социальной инженерии — тот самый фундамент нынешних фишинговых атак. Авторы подчёркивают: настоящая сила кроется не в грубом взломе, а в манипуляции доверием людей, что звучит особенно актуально в эпоху постоянных утечек и атак вымогателей. Сегодня «Тихушники» смотрятся почти как пророчество о цифровой гонке вооружений, которая ежедневно попадает в заголовки мировых СМИ.

«Парк Юрского периода» (Jurassic Park), 1993 год

Зрелищный блокбастер Стивена Спилберга рассказывает о миллиардере, решившем воскресить динозавров для тематического парка на удалённом острове. Однако во время экскурсии для инвесторов всё выходит из-под контроля: ожившие гиганты вырываются на свободу, превращая грандиозный проект в смертельную ловушку. Фильм стал зрелищной историей-предостережением о человеческой самоуверенности в попытках управлять природой.

«Парк Юрского периода» сумел донести идеи генной инженерии до массового зрителя, предвосхитив реальные научные прорывы. В начале 90-х клонирование было лишь гипотетическим, но уже через несколько лет на свет появилась овечка Долли — первое млекопитающее, клонированное из взрослой клетки. Сегодня благодаря технологии CRISPR учёные могут редактировать гены с беспрецедентной точностью, а проекты по возвращению вымерших видов почти буквально воплощают сюжет фильма. Даже поднятые в картине этические споры удивительно созвучны с нынешними дебатами о «детях по заказу», влиянии биотехнологий на природу и вопросах патентования ДНК. Фраза Малкольма (Джефф Голдблюм) «Учёные думали, смогут ли, но не спрашивали, нужно ли» до сих пор напоминает о рисках, которые несут биотехнологии.

«Особое мнение» (Minority Report), 2002 год

В будущем полиция арестовывает людей ещё до того, как те совершат преступление, полагаясь на предсказания группы «провидцев». Система «видит» убийство, которое якобы совершит руководитель предпреступного отдела Джон Андертон (Том Круз), и тот вынужден бежать. Теперь герою предстоит доказать собственную невиновность и разоблачить сам механизм предсказаний.

Фильм удивительно точно продемонстрировал грядущие тренды. Управляемые движениями рук интерфейсы показаны в фильме как недостижимая фантастика, но впоследствии именно они стали основой для сенсорных экранов и AR/VR-устройств вроде Microsoft Kinect. Персонализированная реклама стала частью привычной реальности, а предиктивная полицейская аналитика, считавшаяся тогда чистым вымыслом, уже используется в ряде городов, где алгоритмы пытаются спрогнозировать места будущих преступлений. В фильме были и беспилотные автомобили, и дроны для фиксации улик, и цифровые газеты с обновлением в реальном времени — технологии, которые теперь существуют в разных версиях.

«Терминатор» (The Terminator), 1984 год

В центре культового боевика Джеймса Кэмерона — безжалостный киборг-убийца из постапокалиптического будущего (Арнольд Шварценеггер), которого отправляют в прошлое с единственной целью — уничтожить Сару Коннор (Линда Хэмилтон), будущую мать лидера сопротивления. На защиту Сары встаёт также прибывший из будущего солдат (Майкл Бин), из-за чего разворачивается смертельная игра на улицах Лос-Анджелеса 80-х.

Картина подарила миру не только знакового антагониста, но и предсказала зависимость человечества от автономного оружия. Система искусственного интеллекта Скайнет видит в людях угрозу и принимает решение об их уничтожении — сценарий, который перекликается с опасениями современных учёных, предупреждающих о развитии дронов-убийц и ИИ. Идея взаимосвязанных сетей, способных взять управление на себя, перекликается с уязвимостями интернета, а сцены, где машины выслеживают людей по биометрическим данным, напоминают о боевых системах с распознаванием лиц. Немногие фильмы так наглядно показали, к каким экзистенциальным рискам может привести ИИ.

«Назад в будущее 2» (Back to the Future Part II), 1989 год

Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) и Док Браун (Кристофер Ллойд) отправляются из 1985-го в 2015-й, чтобы спасти будущих детей главного героя. В мире ховербордов, летающих машин и самозашнуровывающейся обуви лёгкое вмешательство путешественников создаёт тёмную версию прошлого, и друзьям приходится исправлять собственные ошибки.

Хотя летающие автомобили так и не появились к 2015 году, фильм поразительно точно угадал другие тенденции. Здесь появились портативные гаджеты и бесконтактные игры, напоминающие современные VR-шлемы и игровые системы с сенсорами движений. Рутинные видеозвонки в фильме уже давно превратились в повседневность окружающей реальности, как и биометрические замки на пару с роботами-курьерами. Даже Nike выпустила кроссовки с автоматической шнуровкой, вдохновившись картиной. Смотреть «Назад в будущее 2» сегодня — это осознавать, как близко мы подошли ко многим вещам из яркого футуристического кино, и как далеко всё ещё находимся от некоторых других.

«Гаттака» (Gattaca), 1997 год

События разворачиваются в будущем, где генетики решают судьбу человека с самого рождения. Винсент (Итан Хоук) единственный в своём окружении, кто был зачат естественным путём в мире «идеальных» детей с заранее заданными генами. Несмотря на то, что его считают неполноценным и второсортным, он мечтает отправиться в космос и ради этого вынужден жить под чужим именем. Это тонкий и местами напряжённый триллер о человеческих амбициях, дискриминации и несгибаемом стремлении к мечте.

Картина заметно опередила своё время, предугадав жаркие споры о генетических привилегиях и этических границах редактирования эмбрионов. С развитием CRISPR люди приблизились к возможности выбирать у детей определённые качества, что как раз и грозит привести к тем самым социальным различиям и моральным вопросам, которые поднимает «Гаттака». Частые генетические проверки в фильме, где всего одна капля крови или выпавшая ресничка могут раскрыть чужую тайну, перекликаются с нашей всё возрастающей зависимостью от ДНК — от медицины до составления генеалогических деревьев. «Гаттака» смотрится как своевременное предупреждение: общество, где гены решают всё, может выглядеть рационально только на бумаге — на деле оно ведёт к новому витку неравенства.

«Она» (Her), 2013 год

В своём трогательном и немного печальном взгляде на ближайшее будущее режиссёр Спайк Джонс показывает историю Теодора (Хоакин Феникс) — одинокого разведённого мужчины, который неожиданно влюбляется в Саманту (Скарлетт Йоханссон), передовую операционную систему с мягким голосом и развивающейся личностью. По мере укрепления их оношений, Теодор начинает задумываться о том, что такое любовь, осознанность и настоящая близость.

Картина поразительно точно уловила, как могут усложниться человеческие эмоции по отношению к технологиям. То, что десять лет назад казалось фантастикой, сегодня воспринимается как закономерное продолжение цифровой эры. Сегодня мы привыкли общаться с ИИ-компаньонами: от чат-ботов, предлагающих психотерапию, до голосовых помощников, которые запоминают наши вкусы и имитируют общение. Видение Джонса об операционной системе, способной учиться, меняться и вовлекать нас эмоционально, удивительно совпадает с амбициями разработчиков больших языковых моделей и разговорного ИИ. В фильме также угадывается предчувствие того, что мы начнём предпочитать аккуратные цифровые контакты живому, но хаотичному человеческому общению — реальность, в которую многие окунулись ещё во время пандемийных локдаунов. В то же время «Она» задаёт неудобные, но важные вопросы: что произойдёт, когда машины научатся вызывать у нас не только интерес, но и настоящие чувства?

«Железный человек» (Iron Man), 2008 год

Фильм положил начало киновселенной Marvel и рассказал о Тони Старке (Роберт Дауни мл.) — гениальном изобретателе и миллиардере, который сначала создаёт силовую броню, чтобы сбежать из плена, а затем превращает её в легендарный костюм Железного человека. Но помимо зрелищных супергеройских сцен, картина представляет собой ещё и выставку передовых технологий — от голографических интерфейсов до умных голосовых помощников.

«Железный человек» нарисовал картину ближайшего будущего, за которой тут же начали гнаться инженеры. Управляемые жестами голограммы вдохновили разработки в области дополненной реальности и виртуальных рабочих пространств, а искусственный интеллект Старка — J.A.R.V.I.S. — предвосхитил современные системы «умного дома», где голосовые ассистенты управляют освещением, музыкой и безопасностью. Даже идея миниатюрного реактора пробудила интерес к новым источникам энергии. «Железный человек» сегодня удивляет тем, как, оказывается, быстро технологии из мира Старка пробрались в наш собственный.

«Матрица» (The Matrix), 1999 год

Уставший от рутинной жизни хакер Нео (Киану Ривз) узнаёт, что мир вокруг — ничто иное, как виртуальная симуляция, созданная умными машинами для порабощения человечества. Нео освобождается от навязанных иллюзий и присоединяется к отряду повстанцев, чтобы выяснить, где заканчивается обман и начинается свобода.

«Матрица» изменила не только жанр боевика, но и зрительское отношение к виртуальности. Та самая искусственная реальность, которую невозможно отличить от настоящей, — именно к ней сегодня стремятся огромные IT-корпорации и множество стартапов со своими VR- и AR-устройствами. Интерфейс «мозг — компьютер», позволяющий в фильме моментально загружать знания или боевые приёмы, удивительно напоминает проекты вроде Neuralink Илона Маска, где пытаются напрямую соединить человеческий мозг с компьютерами. Также «Матрица» популяризовала философскую теорию симуляции — пугающую мысль о том, что наша жизнь может быть лишь сложной программой. Пересматривая творение сестёр Вачовски сегодня, невольно осознаёшь: фильм не просто развлекал, он поставил диагноз цифровой эпохе и заранее обозначил её тревожные симптомы.

«Суррогаты» (Surrogates), 2009 год

В мире будущего люди предпочитают находиться в изоляции, пока во внешнем мире за них живут и действуют управляемые на расстоянии аватары — идеальные во всех отношениях. Но всего лишь один случай — убийство — нарушает отлаженную систему. Агенту ФБР Тому Гриру (Брюс Уиллис) приходится впервые за долгое время вернуться в реальность — без посредников, лицом к лицу с миром.

«Суррогаты» тонко высмеивают нашу зависимость от технологий, которые всё больше становятся посредниками между человеком и жизнью, предсказывая тренды. Пусть пока человек не управляет физическими аватарами, но виртуальные образы в соцсетях и игровых мирах выполняют схожие функции. Фильм предугадал и тягу общества к идеализированным версиям себя, которые мы тщательно выстраиваем в соцсетях, как и предугадал психологические последствия от этой тяги — тревожность, отрешённость, зависимость от безупречной виртуальной картинки. Всё это перекликается с сегодняшними исследованиями о влиянии цифровой среды на психику. Теперь «Суррогаты» смотрятся как неприятно точное предупреждение о том, насколько легко мы можем променять настоящую и несовершенную жизнь на удобную, но холодную иллюзию.

Смотреть лучшие фантастические фильмы можно онлайн и в хорошем качестве на Tvigle!