Внезапный образ, резкий звук, неожиданный монтажный акцент — и зритель рефлекторно вздрагивает в кресле. Такова сила скримера — одного из самых простых и одновременно самых действенных приёмов кинематографа.

Скример заключается во внезапном появлении в кадре резкого визуального и/или звукового раздражителя с целью вызвать у публики испуг. Впервые скример возник в немом кино 1920-х годов и со временем стал одним из ключевых инструментов жанра хоррор, а также объектом пародий и самостоятельным элементом массовой культуры.

Чаще всего скример строится на контрасте между предварительным спокойствием сцены и неожиданным резким эффектом (шум, крик, быстрый монтажный переход). В отличие от медленного, липкого ужаса атмосферы, скример работает мгновенно. Он похож на электрический разряд — мгновенный, болезненный и… чертовски притягательный.

Первые опыты

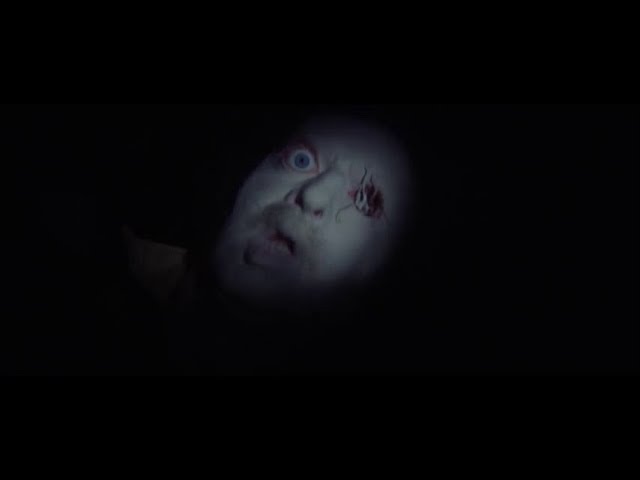

История скримера в кино начинается в 1925 году с немой картины Руперта Джулиана «Призрак Оперы». Эта экранизация одноимённого романа Гастона Леру содержит сцену, которая шокировала не только зрителей того времени, но и участников съёмок. Дело в том, что исполнитель роли Призрака Лон Чейни, известный новатор в области грима и сценических эффектов, держал придуманный им облик персонажа в тайне. Никто на съёмочной площадке не знал, как будет выглядеть Эрик-Призрак. И вот, во время сцены в подземелье Мэри Филбин срывает маску с актёра и мы видим ужасное лицо, вытянувшееся в очевидном крике ярости. Шок испытали все: Мэри Филбин, сам режиссёр, зрители, попадавшие в обморок во время показа сцены.

К сожалению, мы не знаем, какой музыкой сопровождался тогда «Призрак Оперы». Официального саундтрека у него нет, поскольку фильм немой; в кинотеатрах того времени картины сопровождались живой музыкой на выбор. Что же играли на тех показах 1925 года, историкам кино неизвестно. Одно мы знаем точно — резкого появления в кадре загримированного Чейни оказалось достаточно, чтобы испугать всех до чертиков. Повторить этот легендарный образ пытались многие, но великий актёр сохранил нюансы своего грима в секрете. Что только добавляет притягательности образу, ведь спустя столько лет и экранизаций можно с уверенностью сказать, что Призрак Лона Чейни по-прежнему самый страшный в кино.

В 1942 году продюсер Вэл Льютон подарил миру первый ложный (fake-out) скример — знаменитый «автобус Льютона» из фильма «Люди-кошки». Речь идёт о сцене, где Элис возвращается домой поздно вечером и замечает, что за ней кто-то идёт. Паника нарастает, девушка ускоряет шаг, а затем и вовсе переходит на бег. За счёт тревоги, исходящей от героини, и напряжённой атмосферы зритель оказывается на пределе ожидания. Слышится рычание зверя. И вдруг из темноты резко подъезжает обыкновенный автобус, а утробный рык за секунду превращается в звучание мотора. Сущность приёма проста: зритель готов к нападению чудовища, но на экране появляется всего лишь автобус, так что за моментом ужаса сразу же следует облегчение.

Однако настоящий тренд на скримеры задал совершенно другой фильм, снятый несколькими годами позже и добавивший к эффектному приёму музыкальное сопровождение. Конечно же, речь идёт о «Психо» Альфреда Хичкока. В этом психологическом хорроре 1965 года именно резкие струнные аккорды Бернарда Херрманна сделали сцену в душе такой запоминающейся. Некто подстерегает героиню Джанет Ли в ванной — зритель видит лишь тёмный силуэт за занавеской. Злодей медленно приближается с ножом в руке. Затем, под леденящий кровь визг скрипок, неизвестный отдергивает занавеску и убивает Мэрион. Сейчас даже сложно представить, что изначально Хичкок планировал использовать для своего фильма совершенно другой саундтрек.

Спустя ещё пять лет в кино появляется «зеркальный» скример— свежая и оригинальная разновидность внезапного ужаса. Роман Полански в триллере «Отвращение» (1965) демонстрирует мимолётные, пугающие образы отражёнными в зеркале. Самая распространённая форма «зеркального скримера» связана с использованием ванной комнаты и зеркала на дверце аптечного шкафчика. Схема предельно узнаваема: персонаж подходит к зеркалу, мы видим его отражение, затем он открывает шкафчик, чтобы что-то достать, и в момент, когда дверца закрывается обратно, напряжение достигает пика. За спиной героя оказывается нечто зловещее!

Так, в фильме Полански героине Катрин Денёв повсюду мерещатся зловещие мужские силуэты — в том числе и в зеркале. Оно на мгновение фиксирует силуэт, но так, чтобы мы не могли рассмотреть его поподробнее. Лица самой Кэрол не видно, однако девушка моментально съёживается: она замирает в напряжённой позе и не оборачивается. Это очень тонкая деталь: героиня пытается отрицать увиденное, как отрицает своё нарастающее безумие. Такой краткий, но эффектный момент становится одним из важных этапов тревожного погружения Кэрол в глубины «Отвращения».

1970–1980-е: золотой век хоррора

С расцветом хоррора в 70-80-х скример набирает обороты. Один за другим выходят фильмы, которым суждено стать легендами ужаса. Так, Уильям Фридкин экранизирует роман Уильяма Питера Блэтти об одержимости демоном и экзорцизме. «Изгоняющий дьявола» (1973), снятый в бескомпромиссной, даже спекулятивной манере, шокировал публику того времени не только натуралистичными сценами и потрясающим гримом, но и грамотно расставленными скримерами. От зловещей сцены на чердаке до появления «демонического лица» — благодаря этим эпизодам амбициозное творение Фридкина признано одним из самых страшных фильмов всех времён.

Скримеры с удовольствием используют в своих сверхуспешных хоррорах Стивен Спилберг, Марио Бава, Тоуб Хупер и многие другие. Однако каноном становится совершенно другая работа. Речь о финальной сцене «Кэрри» (1976) Брайана Де Пальмы, где скример впервые играет роль эпилога: зритель уже уверен, что история завершена, и именно в этот момент происходит нападение.

Финальный скример, или «stinger», призванный вновь испугать уже расслабившегося зрителя, сегодня выглядит вполне привычно. Тогда же «Кэрри» Брайана Де Пальмы во многом закрепила этот троп в жанровом каноне благодаря шоковому эффекту, отвергающему искупление и надежду на хэппи-энд. Сцена относится и к разновидности «сна-скримера»: фильм предваряет её кадрами со Сью, спящей в кровати, что заранее подсказывает зрителю — он наблюдает сон. Тем не менее, это не снижает градус безумия: окровавленная рука Кэрри, вырывающаяся из обломков сгоревшего дома и хватающая Сью, ошеломила публику 1976 года. То, что сегодня легко считывается как ожидаемая концовка, тогда стало подлинным откровением и задало тон десяткам подражаний в последующие десятилетия.

Вспомните культовый слэшер «Пятница, 13-е» (1980). В финале последняя оставшаяся в живых девушка наконец-то позволяет себе выдохнуть после всех злоключений, но тут из воды на неё выскакивает то, чему нет объяснения — ведь главный злодей-то уже мёртв! Успех фильма закрепляет скримеры за жанром «мочилова», они становятся обязательным элементом погони за жертвой.

Скример обретает такую популярность, что к 80–90-м превращается в дешёвый трюк. Создатели хорроров начинают злоупотреблять им: зрителя пугают на автомате, вместо того чтобы создавать атмосферу. В итоге беспроигрышный кинотрюк вульгаризируется, превращается из шоустоппера в обузу.

Кошка в кадре

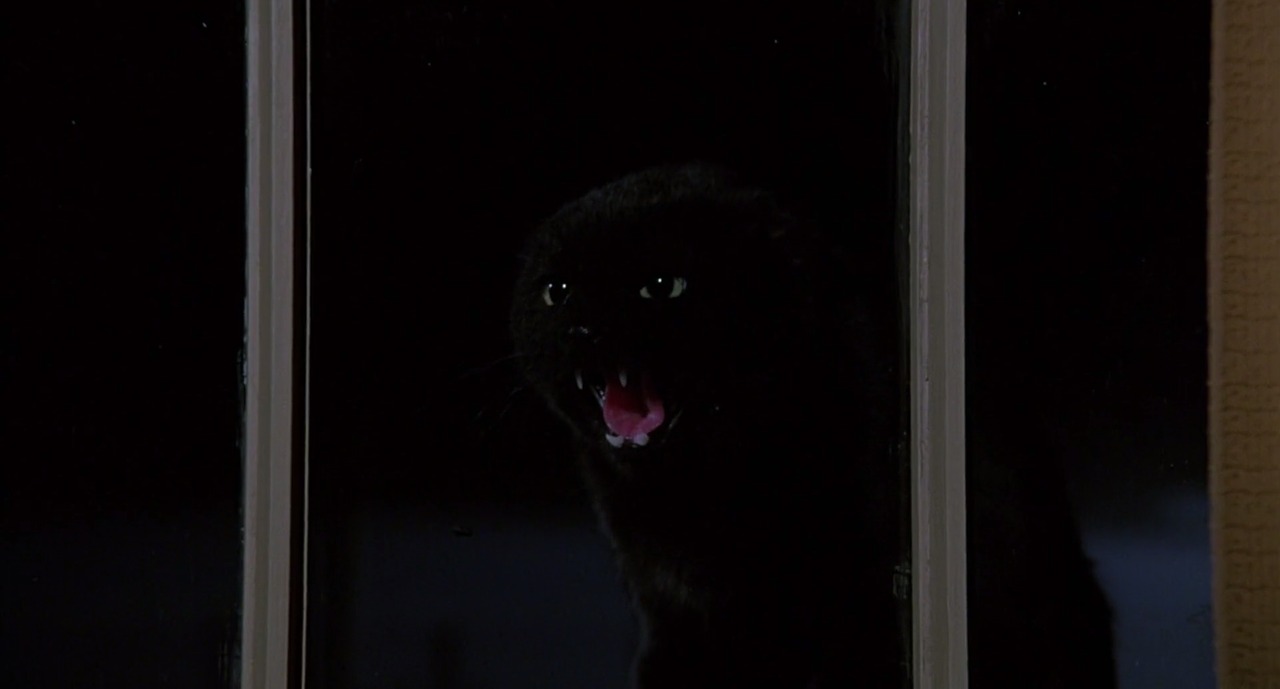

Впрочем, некоторые «пугалки» хороши настолько, что вывозят на себе целую традицию и становятся своего рода тузом среди скримеров. А всё потому, что в них есть котики. «Сat scare», или внезапное появление животного в кадре, уютно устроилось на особом месте в истории кино. Этот приём приобрёл статус почти культового: он встречается как в классических фильмах ужасов, так и в популярных сериалах вроде «Секретных материалов» или «Сверхъестественного».

Представьте: герой крадётся по тёмному коридору, спасаясь от, например, серийного убийцы, отключившего свет. Вдруг начинает медленно скрипеть дверь, напряжение нарастает, лицо героя застывает в ужасе... и тут из-за двери выскакивает всего лишь кошка. Следует вздох облегчения, ведь это было не то, чего и герой, и зрители боялись. Однако именно в этом и кроется эффект приёма — во внезаной подмене ожиданий. Ну и симпатичности котиков, разумеется.

Так, наиболее страшный момент хоррора «Ужас Амитивилля» (1979) связан как раз-таки с внезапным появлением пушистика. Джордж (Джеймс Бролин), глава семейства, сильнее своих близких ощущает зловещее присутствие в их новом доме. Однажды ночью он сидит у окна, когда внезапно появляется чёрная кошка — словно брошенная прямо к стеклу с другой стороны. Сцену сопровождает пронзительный визг, едва ли не самый оглушительный из возможных. Джордж аж подпрыгивает в кресле, а кошка злобно смотрит прямо на него и шипит. Герой облегчённо вздыхает. Неизвестно, откуда взялось животное, является ли оно воплощением тёмной силы или лишь предзнаменованием, да это и не так важно. Безукоризненность тайминга и звукового дизайна сделали эту сцену едва ли не самой впечатляющей во всём фильме и одним из лучших скримеров в истории кино.

Точно так же Дана Скалли в атмосферном эпизоде «Секретных материалов» под названием «Гротеск» пугается прыгнувшей на неё чёрной кошки. Только здесь животное выступает ещё и в качестве проводника: пробирается в секретный лаз, таким образом помогая Малдеру и Скалли найти потайную комнату в жилище убийцы.

Ещё выразительнее внезапные коты смотрятся в культовом сериале «Сверхъестественное». Классический троп мы найдём в серии «Охотники», где Сэм в поисках монстра заглядывает под машину и сталкивается с молниеносной реакцией… обычного испуганного кота. И снова шок, а затем сразу облегчение и смущённый смех. А вот ставшая мемом сцена с Дином, испугавшимся кота в серии «Жёлтая лихорадка» демонстрирует замечательный комедийный потенциал «кото-скримеров». Здесь кошка, выскочившая из темноты, — не столько способ напугать, сколько ироничная отсылка к жанровой традиции.

Пост-хоррор и «умные» скримеры

Казалось бы, плодовитые на дешёвый хоррор 2000-е поставили точку в развитии скримера как художественного приёма. Как было замечено выше, наряду с кровью и насилием фильмы ужасов нашпиговывались дешёвыми «пугалками», зачастую со спецэффектами известного пошиба. Своего рода кинематографический фаст-фуд — количество вместо качества. Примеры подобного можно найти и в кино 2010-х, особенно в сиквелах популярных ужастиков, таких как «Паранормальное явление 5: Призраки в 3D» (2015) или «Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого» (2013).

Фанаты хоррора стали задаваться вопросом: а не отказаться ли от скримеров вовсе? И тогда 2010-е сказали своё веское слово. Благодаря креативному подходу таких студий, как A24, появляется так называемый elevated horror — интеллектуальный или пост-хоррор. Эти кино цепляет стильным визуалом, интересной концепцией и часто дерзким переосмыслением тем, обозначенных в поколении их предшественников.

На волне успеха пост-хоррора скримеры вновь обретают свежесть. Те же самые «Ведьма» (2015) Роберта Эггерса и «Реинкарнация» (2018) Ари Астера используют их дозированно, превращая внезапность не в трюк, а в часть драматургии. В авторском хорроре скример играет в команде, а не перетягивает одеяло на себя. Джордан Пил («Прочь»), Эггерс и Астер делают акцент на психологическом напряжении, не превращая шок в самоцель.

Например, в одном из самых запоминающихся эпизодов «Реинкарнации» у юной героини случается аллергическая реакция, поэтому не очень хорошо соображающий брат везёт её в больницу. Девочка открывает окно машины и высовывается наружу за глотком свежего воздуха, но на пути автомобиля оказывается столб, резкое столкновение с которым мгновенно обезглавливает юную Чарли. И это ещё не всё. После смерти девочки родные то и дело слышат в сгустившейся тишине внезапное цоканье и вздрагивают — ведь такой звук часто издавала Чарли, когда была жива…Последний скример состоит лишь из аудио, однако он выполнен так виртуозно и с такой ювелирной точностью встроен в картину, что пугает гораздо сильнее, нежели страшные физиономии, выскакивающие в кадр.

Классика жанра: культовые скримеры

Некоторые сцены давно вошли в историю кино как эталонные. Мы вспомнили самые каноничные и эффективные скримеры в истории хоррора.

Встреча с местными — «Спуск» (2005)

Крепко сбитый, насыщенный до предела ужастик про шестёрых подруг-экстремалок стал приятным сюрпризом среди хорроров своего времени. Режиссёр Нил Маршалл мастерски нагнетает напряжение, показывая, как группа девушек всё глубже забирается в подземные пещеры. Чудовища появляются не сразу: камера, переведённая в ночное видение, держит зрителя в ожидании. И именно через камеру мы впервые видим жутких хозяев пещер — в беспроигрышном стиле «мокьюментари». Скример здесь вполне традиционный, но он настолько к месту, что срабатывает мгновенно, врезается в память и оставляет ощущение беспомощности в кромешной тьме.

Явление демона — «Астрал» (2010)

В «Астрале» Джеймс Ван пугает нас внезапным появлением краснолицего демона за спиной героя Патрика Уилсона. Спокойный разговор на кухне, бабушка (Барбара Херши) рассказывает свой сон, и мы подсознательно ждём, что пугалка будет внутри рассказа. Но хитрец Ван переворачивает ситуацию: краснолицый внезапно возникает прямо за плечом Уилсона. Сцена длится секунды, но бьёт в самую точку. Вздрогнуть и подпрыгнуть в кресле — это ещё ничего такая реакция. Даже став мемом, сцена с демоном не утратила первоначальный задор.

Ведьма на шкафу — «Заклятие» (2013)

Тот же самый Джеймс Ван доказал, что и в наше время история о доме с призраками может смотреться свежо и актуально, а главное — вызывать давно забытый трепет. «Заклятие» бросает вызов титанам демонического ужаса вроде «Изгоняющего дьявола», и отвечает за каждое слово. Жемчужина фильма — сцена в спальне, где ведьма Батшиба внезапно прыгает со шкафа прямо на жертву. Совсем как дикое животное. Гениальность эпизода в том, что зрителя до последнего водят за нос: мы ждём угрозу внутри шкафа, а она обрушивается сверху. Мастер-класс по обману ожиданий — и по тому, как нужно снимать неоклассику хоррора.

Голова Бена Гарднера — «Челюсти» (1975)

Многие помнят «Челюсти» по сцене с акулой и фразе «Нам понадобится большая лодка», но настоящий шок-момент фильма — это ночное погружение Хупера. Персонаж Ричарда Дрейфусса исследует затонувшую лодку рыбака Бена Гарднера, вытаскивает из пробоины зуб акулы — и вдруг из этой же дыры выплывает разложившаяся голова хозяина. Спилберг даёт зрителю секунду-другую рассмотреть жуткие детали, прежде чем Хупер, наконец, реагирует. Героя парализует ужас ситуации, отсюда и запоздалая паника. И Хупер, и зрители ждут появления акулы — и именно поэтому внезапное «мёртвое лицо» оказывается в разы страшнее. Эта сцена до сих пор считается образцовой с точки зрения монтажа скримеров.

Газонокосилка ’86 — «Синистер» (2012)

Самый страшный фильм всех времён и народов? Можно до посинения спорить, является ли таковым «Синистер» Скотта Дерриксона. Одно мы знаем наверняка: подлинный ужас в этой картине внушают найденные домашние снафф-видео на плёнке Super 8. Разумеется, самый сокрушительный скример прячется именно там. Ролик «Газонокосилка ‘86» строится не на кровище, а на атмосфере и реакции героя. Персонаж Итана Хоука просматривает жуткие записи, снятые предполагаемым маньяком.

Самой страшной оказывается ночная съёмка с газонокосилкой, которая внезапно наезжает на связанную жертву. Казалось бы, это повод для откровенной расчленёнки, но Скотт Дерриксон поступает иначе: мы едва успеваем разглядеть фигуру. Весь эффект создают нарастающая тишина, отвратительные звуки и паническая реакция героя, который в ужасе отпрыгивает от проектора. В результате зрителям кажется, будто они видели гораздо больше, чем на самом деле! Такой подход подарил скримеру «Газонокосилка ‘86» заслуженный пропуск в Зал славы хоррора.

Женщина из переулка — «Малхолланд Драйв» (2001)

Киношарада Дэвида Линча по атмосферности не уступает самым мрачным представителям хоррора. И именно «Малхолланд Драйв» может похвастаться одним из самых круто сваренных скримеров всех времён. По сюжету два героя заходят в переулок за кафе; один из мужчин измучен ночным кошмаром и боится, что наяву встретит жуткое существо из своего сна. Ну что, всё так и происходит. В напряжённом ожидании, даже с некоторой ноткой мазохизма герой мучительно долго идёт по переулку, словно призывая Рок.

И тут из-за угла буквально «выруливает» то самое существо — страшная женщина, покрытая вековым слоем грязи и улыбающаяся безумной, вкрадчивой улыбкой. Сцена выстроена так филигранно, что внезапное появление бросает в дрожь даже закалённых зрителей. Бонни Ааронс, которая позже сыграет демоническую монахиню, было дано указание: не пытаться напугать. В результате её персонаж глядит нежно, даже с некоторым вожделением. Именно этот потрясающий контраст сыграл решающую роль в успехе сцены.

Нападение в больничном коридоре — «Изгоняющий дьявола 3» (1990)

Даже те, кто не видел этот фильм, про величайший скример в истории наверняка слышали. Эта та самая сцена, которая считается эталоном хоррор-режиссуры. Ради одного этого эпизода стоит посмотреть фильм, сам по себе оставляющий смешанные впечатления. Камера статично фиксирует ночную рутину медсестры: запирание дверей, пустой коридор, полное спокойствие. Долгий план убаюкивает зрителя, и именно в этот момент из-за двери, которую секунду назад «закрыли», вырывается фигура в белой простыне с огромными ножницами. Удар по восприятию двойной: нарушается логика происходящего, мы остаёмся лишь с болезненным ощущением иррациональности событий.

Долгая, почти монотонная зарисовка ночного обхода медсестры обрывается безупречно выверенным рывком. Нет, вы не увидите здесь страшных лиц, разлагающихся трупов и рек крови. С иным таймингом и другим операторским подходом происходящее в кадре могло бы напоминать любительскую съёмку детского утренника. Однако нападение снято так, что мы обращаем внимание не на персонажей или обстановку — не на что, а на как. Авторы фильма превращают само Время в произведение искусства. На первый план выступают монтаж и операторская работа — оказывается, это всё, что нужно для идеального момента идеального ужаса.

Так скримерам быть?

Скример — это прямое обращение к нашей физиологии. Резкий звук, внезапное движение, неожиданный ракурс включают древние защитные механизмы: мы замираем, сердце ускоряется, дыхание сбивается. В этом смысле скример сродни аттракциону: он обещает испуг, но дарит удовольствие. В этом нет ничего «плохого» или «низкого» — это основа жанра, его самый честный инструмент.

Психологи так объясняют его эффективность: скример активирует древний механизм «бей или беги», а значит, в кровь выбрасывается адреналин. Однако вскоре после испуга наступает облегчение, и именно эта эмоциональная «американская горка» делает приём столь действенным.

Проблема возникает не в самих скримерах, а в их бездумном и чрезмерном использовании. Когда фильм набивают десятком одинаковых «бу!», зритель устаёт и теряет интерес. Но в руках умелого режиссёра грамотно выстроенный скример способен превратиться в настоящий шедевр: он усиливает драматургию, задаёт ритм повествованию и создаёт тот самый момент, ради которого зритель пришёл в зал. Ведь иногда именно скример делает хороший хоррор великим, а безнадёжный фильм спасает от забвения.